Quantencomputer: Mikrowellen und Ionen als Hoffnungsträger

Physiker haben ein modulares Quantencomputerkonzept erstellt, das im Gegensatz zu älteren Ansätzen wesentlich besser mit steigender Anzahl von Rechenwerken skalieren soll. Dadurch sei eine wesentlich praxistauglichere Anwendung von an sich sehr vielversprechenden Quantencomputern näher gerückt, so die Forscher.

Qubits hatten bisher ihre Grenzen

Grundlage eines jeden Quantencomputers ist das Qubit. Es ist das Pendant zum klassischen Bit als kleinstmögliche Speichereinheit, aber nicht allein auf die Zustände 0 und 1 limitiert. Dadurch können sie theoretisch bestimmte Aufgaben um ein Vielfaches schneller ausführen als bisherige Computern. Allerdings ist man derzeit durch physikalische Grenzen stark eingeschränkt.

Bisher war es problematisch, Ionen-basierte Geräte mit mehr als 10 bis 14 Qubits zu bauen, da ab dieser Grenze die Qubits anfingen sich wie normale Bits mit genau zwei Zuständen zu verhalten – also so wie traditionelle Rechenwerke es ohnehin schon tun. Dieses Problem will eine internationale Forschergruppe – beschickt von der Sussex University, der Aarhus University, dem japanische Riken Research Institute, Google und der Universität Siegen – gelöst haben. Sie haben dabei die bereits im Jahr 2001 entdeckte Option, Ionen als Qubits zu nutzen, verfeinert und praktikabler gemacht. Dabei gingen sie mit der Maßgabe vor, dass die Umsetzung mit bereits etablierter Technologie möglich sein muss.

Funktionsweise

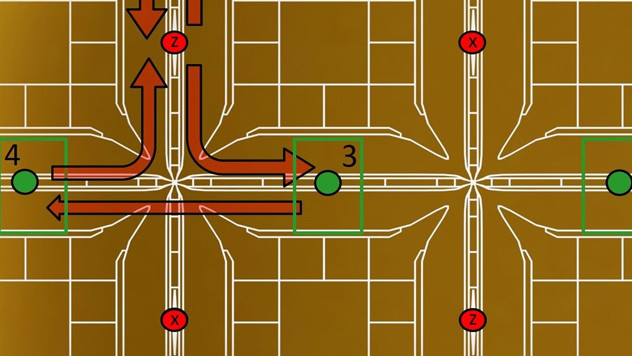

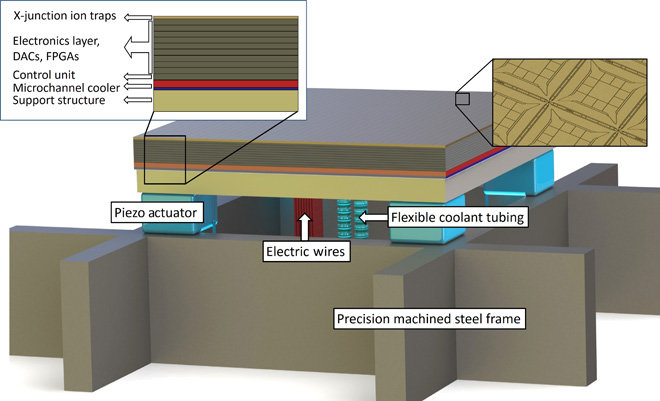

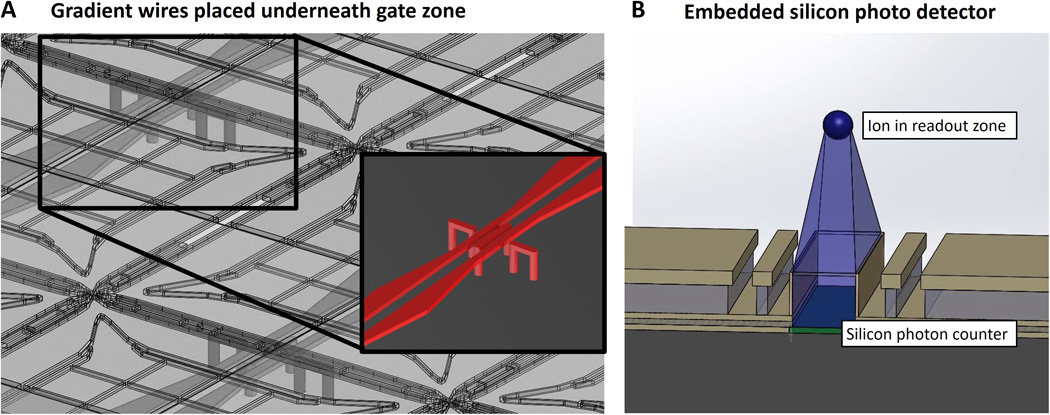

Der Vorschlag sieht vor, auf Silizium-Trägerelementen Ionen mit Mikrowellen und kleinen Magnetfeldern einzusperren, wodurch sie in Folge als Qubits fungieren können. Das für die Nutzung eines Ions als Qubit ebenfalls notwendige Laserlicht – beispielsweise für das Auslesen von Zuständen und das Transportieren von Informationen – kann dann in Relation zur bisherigen Vorgehensweise mit mehr Spielraum dazugeschaltet werden. Bisher mussten Ionen in diesen Logikgattern mit einem Laserstrahl pro Ion manipuliert werden, der präzise auf das jeweilige Ion ausgerichtet sein musste und einen massiv erhöhten Aufwand für den Bau von größeren Quantenrechnern benötigt hätte.

Mikrowellen, Magnetfelder und Stickstoff-Kühlung

Da die Forscher nun auf Mikrowellen, lokale Magnetfelder und das Anlegen von Spannung zurückgreifen, ist es auch möglich, den Computer in vergleichsweise moderateren Temperaturbereichen von 70 Kelvin laufen zu lassen. Unterstützt wird dies durch eine implementierte Stickstoff-Kühlung, die über in den Chip-Modulen verlaufende Mikrokanäle realisiert wurde. Die Wärmeabgabe soll im Betrieb bei unter 0,12 W/mm² liegen (ein Intel-Ivy-Bridge-Prozessor wurde zum Vergleich mit etwa 0,5 W/mm² angegeben). Die Möglichkeit des Betriebs bei relativ höheren Temperaturen wäre ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Quantencomputerkonzepten, die supraleitende Materialien – und damit einen viel massiveren Kühlaufwand – benötigen. Dieser ist, neben einer Vakuumumgebung, notwendig, um die sehr fragilen Qubits stabil zu halten. Andernfalls würden sie nämlich – etwa durch Hitze oder zu starke elektromagnetische Felder - die getragene Information verlieren.

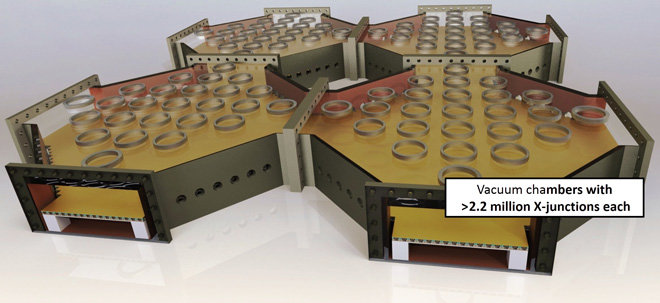

Eine weitere Neuerung des Konzeptes ist, dass es Informationen nicht mehr über Laserstrahlen ausliest und dann transportiert, sondern gleich die entsprechenden Qubits zwischen den eigens dafür angepassten Rechenmodulen austauscht. Die Rechenmodule sind allesamt in kleinen modularen Vakuumzellen untergebracht. Darüber hinaus haben die Forscher auch eine eigene Fehlerkorrektur für die für Quantencomputer spezifische hohe Fehlerrate implementiert.

-

Vakuumzellen (Bild: http://advances.sciencemag.org)

Vakuumzellen (Bild: http://advances.sciencemag.org)

Technische Innovation in den Kinderschuhen

Laut einem der leitenden Wissenschaftler des Projektes, Prof. Winfried Hensinger, entspricht der derzeitige Stand etwa jenem der Transistorentechnik, als diese in ihren Kinderschuhen steckte und mit einigen Dutzend Bits operieren musste. Für wirklich relevante Rechenleistung würde man mehrere Milliarden an Qubits benötigen. Bis es soweit ist, sind allerdings noch viele Probleme zu lösen. Dazu gehören etwa Phasen- und Intensitätsschwankungen der verwendeten Laser, sich verschiebende Frequenzen beim Laser-Output, die Ausrichtung der Laserstrahlen, die noch immer auf den Mikrometer genau sein müssen, oder nicht ausreichende Qualität der Laserstrahlen.

Als nächster Schritt ist der Bau eines Prototypen geplant. Der soll an der University of Sussex entstehen und in etwa eine bis zwei Millionen Pfund kosten. Die Kosten für ein Gerät, das auch praxisrelevante Rechenleistung erbringen könnte, wurden gar auf mehrere zig Millionen Pfund geschätzt.

Viele Akteure forschen auf dem Gebiet

Abseits dieser Forschergruppe sind auch andere Akteure aktiv, um praktisch verwendbare Quantencomputer auf den Markt zu bringen. Das kanadische Unternehmen D-Wave hat etwa einen Computer mit einem 2.000-Qubit-Prozessor präsentiert, der allerdings auf einem auf Supraleitung basierenden Ansatz beruht. D-Wave hat bereits Kunden wie Nasa, Google, Lockheed Martin und IT-Sicherheitsdienst Temporal Defense Systems. Allerdings existiert eine Debatte, inwieweit diese Quantencomputer wirklich schneller sind als herkömmliche Rechner. Im Übrigen kämpft auch D-Wave mit Skalierungsproblemen seines Ansatzes.

Google arbeitete ursprünglich ebenfalls mit einem D-Wave-Rechner, stieg aber 2014 darauf um, einen eigenen Quantencomputer, der auf Supraleitung setzt, zu erforschen und bauen.

Microsoft hingegen erforscht – an der Spitze des weltweiten Konsortiums Station Q – schon seit 2006 die Nutzbarkeit sogenannter „topologischer Qubits“. Diese sollen gegenüber normalen Qubits eine wesentlich höhere Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aufweisen, aber gleichzeitig die am schwierigsten zu meisternden Herausforderungen bieten. Weitere Startups wie IonQ setzen – wie auch Prof. Hensinger und Kollegen – ebenfalls auf den Ionen-Ansatz.