Morningstar: Descent to Deadrock im Test: Point-and-Click in MacGyver-Manier

Vorwort

Die Phoenix Online Studios sind ein Phänomen für sich. 2004 als lose Ansammlung von Adventure-Fans gegründet, zeichnet die Spieleschmiede mittlerweile nicht mehr nur für eigene Produktionen verantwortlich: Auch als Publisher betätigte sie sich zuletzt.

Auf diesem Wege erblickten zuletzt im kleinen aber feinen Genre vielbeachtete – wenn auch nicht immer gänzlich überzeugende – Titel wie Moebius: Empire Rising, Quest for Infamy und das Remake von Gabriel Knight: Sins of the Fathers das Licht der Welt.

Ab heute steht mit „Morningstar: Descent to Deadrock“ der nächste potentielle Schmaus für Adventure-Freunde in den digitalen Regalen. Wir haben den Titel gespielt und klären, ob sich der Zuschlag lohnt.

Spoiler-Warnung: Da ein Spieletest nicht immer gänzlich ohne die Wiedergabe einzelner wichtiger Handlungselemente der Geschichte möglich ist, bitten wir all jene, die vorab nichts über die Handlung des Spiels erfahren möchten, nur das Fazit zu lesen. Wir bemühen uns jedoch stets, die Wiedergabe auf absolut notwendige Erzählelemente zu beschränken.

Morningstar auf einen Blick

Bei Morningstar: Descent to Deadrock handelt es sich um ein Remake des Point-and-Click-Adventures „Morningstar“, das 2009 vom ungarischen Studio Red Herring als Free-to-Play-Titel veröffentlicht wurde. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der geneigte Leser mit dieser Veröffentlichung bekannt ist: Das von Red Herring unter neuer Flagge publizierte „Morningstar“ bringt vor allem neue, hochaufgelöste Schauplätze, ein überarbeitetes Interface und neue Rätsel mit sich.

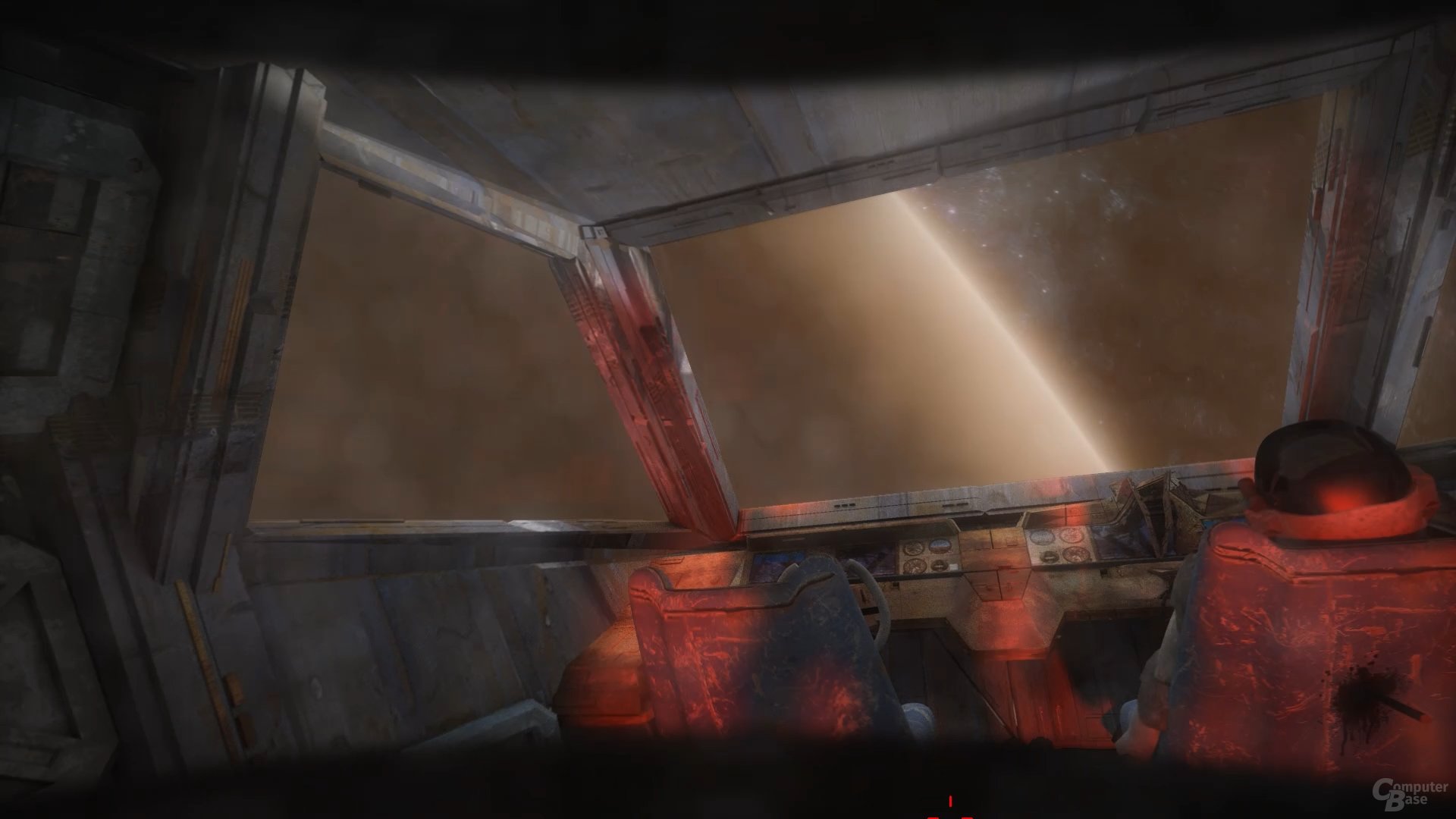

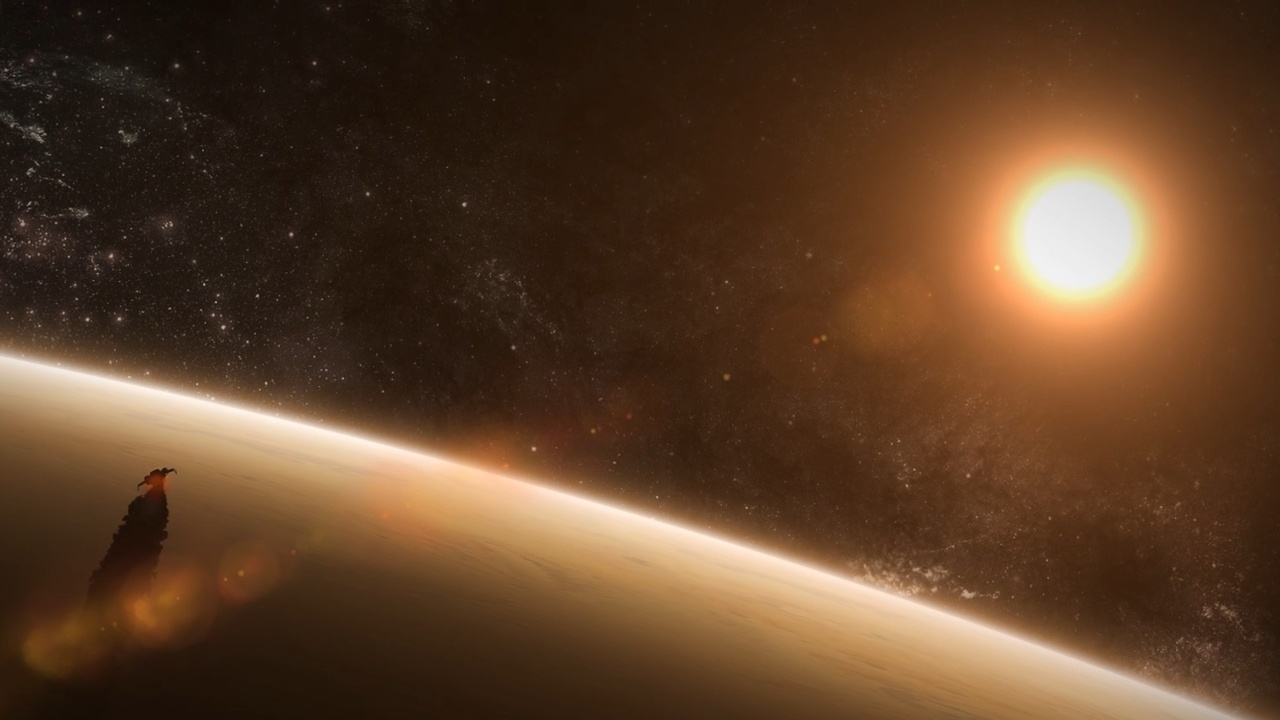

Die Rahmenbedingungen bleiben weitgehend unverändert: Angezogen von einer mächtigen Gravitationsquelle wird der Raumfrachter Morningstar zur Notlandung auf einem kleinen, sandigen Planeten – dem unwirtlichen „Deadrock“ – gezwungen. Dabei kommt beinahe die ganze Crew ums Leben. Nur der Protagonist Powell und sein schwer verletzter Captain überleben den harten Aufschlag.

Klar, dass es in der Folge an Powell beziehungsweise dem Spieler ist, die Situation in den Griff zu kriegen und die Heimreise zu ermöglichen. Doch das ist leichter gesagt als getan: Das Schiff hat schwere Schäden davon getragen, wobei viele Ersatzteile trotz Powells MacGyver-Fähigkeiten nicht ohne Weiteres zusammengefrickelt werden können.

Aus diesem Grund muss sich der Held schnell auf die Oberfläche des Deadrock begeben. Hier stößt Powell unter anderem auf das Wrack eines anderen Schiffes – und auf dessen tote Besatzung. Sofort stellt sich die Frage, was die gut trainierten Soldaten getötet haben könnte. Je näher Powell der Antwort auf diese Frage kommt, desto klarer wird: Die Morningstar sollte schnellstens wieder abheben!

Jagd nach Ersatzteilen

Diese prinzipiell spannende Geschichte dient als Kitt für allerlei detailliert gezeichnete Schauplätze, die Powell auf seiner Suche nach Antworten und Ersatzteilen durchstreift. Der Spieler kramt in den Tiefen des Handelsschiffs, durchsucht Sandhaufen, Felsspalten, abgelegene Lager und irgendwann auch seltsame Anlagen, die nicht von Menschenhand gebaut zu sein scheinen.

All das geschieht im typischen „Point-and-Click“-Modus, in dem sich der Spieler innerhalb der minimal dynamischen Zeichnungen nicht bewegen, sondern nur Gegenstände untersuchen kann. Mit welchen Gegenständen eine Interaktion möglich ist, erfährt man durch das Durchscrollen der Umgebung: Wann immer Powell zugreifen kann, poppt eine Markierung auf.

Richtig hart ist Morningstar in dieser Hinsicht also nicht, da die Gegenstände meist ins Auge springen. Und auch sonst merkt man dem Titel an, dass er auf ein vermeintlich eher ungeduldiges Publikum zugeschnitten ist. So ist die Konzeption der zentralen, an jeder Ecke wartenden Rätsel erklärbar: Auch wenn die Entwickler immer mal wieder pfiffige Elemente einstreuen, sind die Inhalte doch nie wirklich fordernd.

Der Standard-Rätseltyp sieht zumeist so aus, dass Gegenstände aus dem Inventar zu neuen Gegenständen kombiniert werden müssen. Allzu viel Komplexität wird dabei aber nicht zugrunde gelegt. Um seine Umgebung zu untersuchen, reaktiviert Powell beispielsweise einfach einen kaputten Scanner, indem er ihn mit einer Zeltstange (Antenne) und den Innereien eines defekten Funkgerätes kombiniert.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Diese Mechanik ist Genre-Standard. Etwas mehr Tiefgang hätte aber nicht geschadet, denn Powell muss die gesammelten Gegenstände oft nicht mal zerlegen, obwohl er sogar über einen Schraubenzieher und eine Rohrzange verfügt. Statt also die Bestandteile des defekten Walki-Talkis zu differenzieren und so die Komplexität des Inventars und der Rätsel zu erhöhen, kann das Gerät einfach mit einem Mausklick auf den Scanner gepfropft werden. Nachdem Powell dann noch anmerkt, dass die Reichweite leider nicht sehr umfangreich ist, ist schnell kombiniert: Die eben gefundene Zeltstange muss auch noch raufgeklickt werden.

Landet der Spieler doch mal in einer Sackgasse, kann er sich über Funk Rat bei seinem Captain holen. Diese Funktion ist wiederum elegant, weil sie dem Spieler die freie Wahl lässt: Will ich wirklich nachfragen oder knacke ich die Nuss nicht doch lieber selbst? Trotzdem: Ein bisschen fieser könnten die Mysterien von „Morningstar“ durchaus ausfallen.

Dafür gibt es technisch fast nichts zu meckern. Zwar sind die Schauplätze nicht immer maximal detailliert gezeichnet, in Summe kommt durch das Artwork aber einiges an Atmosphäre auf. Zudem dürfte der Titel selbst auf älteren Systemen tadellos laufen. Ein kleines Manko sind die Original-Sprecher: Zwar bringen Powell und sein Captain die Situation meist gut rüber – in schockierenden Momenten bleiben sie aber für unseren Geschmack etwas zu lässig, um nicht zu sagen: zu monoton.