Space Hulk: Deathwing im Test: Lizenzgurke mit vier Stunden Spielzeit

3/4Viel halbgares

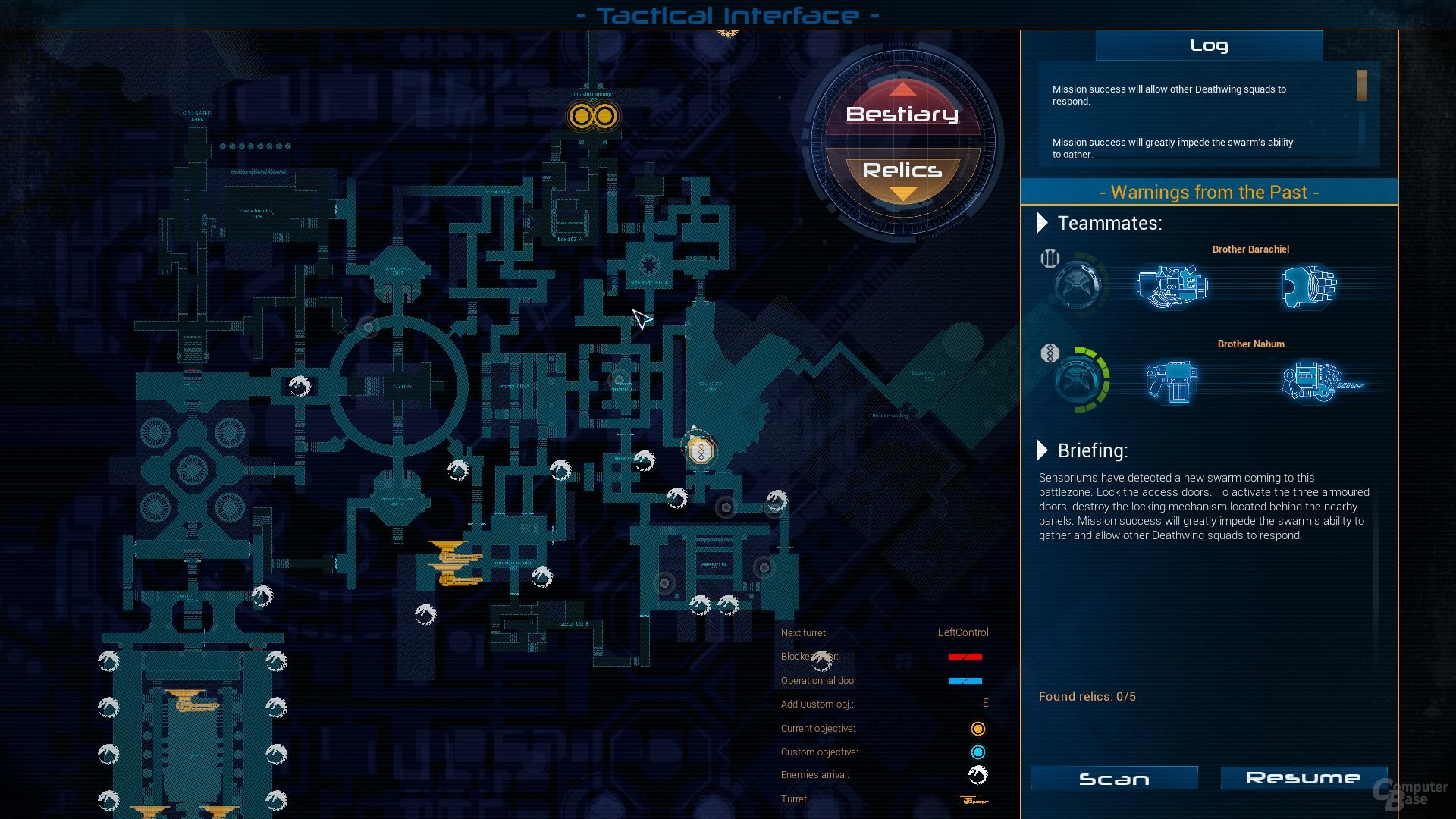

Immerhin dürfen sich Spieler beim Dauerballern frei in den großen Karten, die immer ein Deck eines Schiffes repräsentieren, bewegen. Orientierung und Wegfindung werden freigestellt, Hilfestellung geben Wegpunkt und eine Karte. Dennoch wird in jeder der neun Abschnitte die Umgebung letztlich einmal vollständig abgeklappert. Mit zunehmendem Verlauf neigt der Titel dabei schamlos dazu, Spielzeit durch Wegstrecke bis zum Exzess zu schinden. Als wäre das nicht lästig genug, werden für die letzten drei Missionen alte Karten einfach erneut genutzt.

Das Fehlen von Varianz zieht sich damit durch das gesamte Spiel, was auch für die Interaktion gilt. Geschütze oder Türen mit Blick auf einen Ladesymbol automatisch hacken zu können sorgt für ein Mindestmaß an Interaktivität, hat spielerisch aber keine echten Auswirkungen. Hier wäre mehr möglich gewesen, erst Recht, weil das Spiel sein sparsam bemessenes Pulver in der ersten halben Stunde zeigt und im Anschluss alle Elemente nur in ewiger Wiederholung zu präsentieren weiß. Deathwing läuft darauf hinaus, durch Korridore zu stapfen, ab und zu einen Knopf zu drücken und immer und immer wieder die gleichen Gegner in rauen Mengen zu erschießen.

Sinnloses Sammeln

Wie wenig Mühe in das Design von Gameplay-Elementen geflossen ist, beweisen auch die Belohnungen für abgeschlossene Missionsziele. Damit wird zunächst das Waffenaresenal freigeschaltet, bis das Spiel mangels Quantität schließlich Rüstungsteile spendiert. Diese haben aber ausschließlich einen optischen Effekt, von dem Spieler aufgrund der Ego-Perspektive nichts haben.

Gar keinen Gewinn verspricht das Sammeln von Relikten, die auf den Karten versteckt sind. Das Aufklauben gewährt nur eine Anzahl Willenspunkte für das Aktivieren eines zusätzlichen Psygates. Einsetzen lassen sich Waffen und Rüstungsteile aber nicht, ihre Suche ist damit völlig gegenstandslos – sie werden nicht einmal beschrieben oder in das Universum eingebettet. Statt „Schwerter des Löwen“ könnten auch „Pinup-Poster der Perversion“ in den alten Raumschiffen warten. Besonders grandios: In den doppelt gespielten Umgebungen werden die Fundstellen der Relikte einfach aufgefüllt. Ein platter Respawn für Sammelgegenstände verwundert an dieser Stelle aber ebenso wenig noch wie ein Fehler, der diese Relikte gar nicht erst auftauchen lässt.

Der alltägliche Wahnsinn

Trotz solcher Tricks aus dem eigentlich längst beerdigten Giftsschrank des Spieldesigns liegt die Spielzeit laut Speicherstand bei viereinhalb Stunden, praktisch kommen mangels freiem Speichern durch mehrfach gespielte Passagen rund zwei bis drei frustrierende Stunden dazu. Selbst die Endsequenz zeigt gleich doppelt, wie lustlos und schnell das Spiel fertiggestellt wurde: Eine Errungenschaft fürs Durchspielen gibt es nicht, nur eine peinliche, kurze Mega-Explosion als Endsequenz einer Geschichte, die mehr ankündigt, als sie hält. In das gleiche Horn blasen auch die Trailer: Der Broodlord, der stimmungsvoll eine Tür aufbricht? Die Szene ist, anders als das im Spiel deutlich kleinere Alien, nur eine Phantasie der Entwickler.

Wer nach fünf Minuten des - aufgrund der geringen Sprintreserven langwierigen – Laufens durch einen leeren Level von einem One-Hit-Geschütz erledigt wird, wer feststellt, dass immer nur das nächstgelegenste Geschütz gehackt werden kann und das erst, sobald es auf der Karte markiert wurde, der möchte erst Tastatur und dann Tischkante verspeisen. Selbst das Laden eines nur an Checkpunkten automatisch angelegten Spielstandes funktioniert nicht „einfach so“: Zunächst einmal gilt es bei jedem einzelnen, nur manuell möglichen Ladevorgang, den Spielstand zu suchen, weil die Sortierung nach Speichergrund(!), etwa Missionsstart, Dialog oder Zwischenziel, erfolgt, nicht aber nach Spielzeit oder -fortschritt. Der tatsächlich letzte Speicherstand muss dank dieses Geniestreiches jedes Mal erneut gesucht werden.

Kooperativ besser, aber auch nicht gut

Im Mehrspieler ändert sich an vielen grundsätzlichen Problemen nichts. Zwar fehlen das „Hacken“ und die Relikte, durchaus wesentliche Elemente des Spiels, dafür warten fünf Klassen mit unterschiedlichen, erneut schlecht erklärten Zusatzfähigkeiten und Rollen auf fünf Spieler, die durch Level-Ups stärkere Ausrüstung erhalten. Neue Fehler gibt es obendrein: Forschritt und Erfahrungspunkte gehen beim Levelwechsel verloren, weshalb es offenbar einen „Codex Modus“ gibt, in dem alle Gegenstände freigeschaltet sind. Spieler klagen zudem über Verbindungsabbrüche und Abstürze, die sich teils gezielt provozieren lassen: Der Ersteller der Partie sollte daher sein Inventar tunlichst nicht öffnen; er muss auf das Anpassen seiner Ausrüstung verzichten. Dazu kommen Fehler, die das Ausführen von Aktionen verhindern und offenbar auftreten, wenn mehrere Spieler mit der gleichen Tür interagieren. Ein Sprachchat, in Koop-Spielen eigentlich mandatorisch, fehlt ebenso wie demzufolge eine effektive Qualitätskontrolle.

Wiederspielwert besitzt Deathwing trotz des kooperativen Mehrspieler-Modus nicht, weil sich Level nicht verändern und weder Sonderausrüstung noch Varianz zu finden sind. Dabei hätten sich die Entwickler lediglich Warhammer: Vermintide anschauen müssen, eine durchaus kompetente Variation der Left-4-Dead-Formel mit dem eigentlich obligatorischen „AI Director“, der den Spielablauf bei jedem Durchgang ein wenig abändert. Auch wenn sich erneut bewahrheitet, dass im kooperativen Spiel alles besser wird, kann von längerer Unterhaltung mit Space Hulk: Deathwing keine Rede sein.